Oleh Agus Wahid

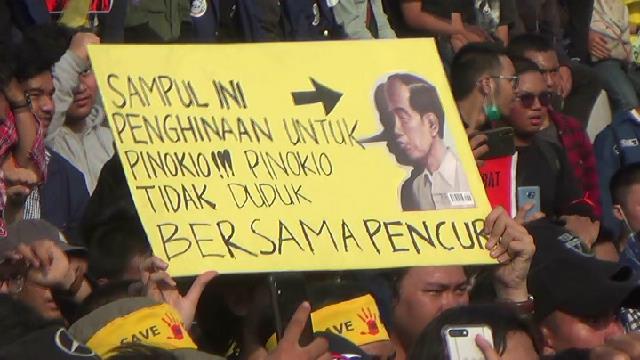

Tidak lagi hanya mahasiswa yang berteriak dan turun ke jalan. Tapi, ratusan guru besar aktif dan purna bakti, serta para dosen dari berbagai kampus begitu bergemuruh suaranya. Mereka mengkritik tajam praktik kekuasaan yang out of the track dari landaskan konsitusi dan hukum, bahkan prinsip yang lebih tinggi: moral dan etika. Mereka sudah demikian gerah dan tak bisa mentolelir lagi kelakuan kekuasaan saat ini. Sudah melampaui batas wajar (thaghut).

Cukup menarik mencermati sikap tegas kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi kenamaan itu. Sejauh ini mereka tergolong “diam” menyaksikan pagelaran politik dan kekuasaan. Seperti menahan diri untuk sekian lama. Mereka tak mau terlibat pada persoalan politik praktis yang sarat dengan kepentingan pragmatis. Namun, akhirnya mereka terpanggil dengan penuh keprihatinan saat menyaksikan kelakuan kekuasaan yang semakin tak terkendali: kian menghancurkan sendi-sendi hukum dan konstitusi, bahkan kian mengabaikan prinsip moral dan etika. Itulah yang mendorong kaum akademisi beraksi. Atas nama nurani, bukan kepentingan sempit. Dan itu berkumandang hampir di berbagai kampus seluruh Nusantara.

Sikap senada juga ditunjukkan lembaga-lembaga pendidikan Muhamadiyah yang bertebaran di Nusantara ini. Sejuah ini pun mereka tergolong “diam” untuk urusan politik praktis, meski sebagai pribadi, tak sedikit berkiprah dalam panggung politik praktis. Tapi, kali ini mereka – secara kelembagaan – pun terbangkit nuraninya untuk bersikap kritis. Alamatnya jelas: terhadap rezim ini, sekaligus melarang secara eksplisit kepada seluruh warga Muhamadiyah memilih pemimpin yang terafiliasi rezim ini. Sikap politik ini menggambarkan perilaku kekuasaan rezim now memang telah melampaui batas wajar. Serupa dengan sikap dan tindakan masyarakat akademisi dari berbagai kampus itu.

Berlebihankah sikap politik mereka? No. Sikap politiknya merupakan akumulasi problem kekuasaan yang telah menggumpal tebal. Kini, gunung es itu mencair karena temperatur kebobrokannya demikian dahsyat. Jauh sebelum gunung es itu meleleh, kita saksikan panorama pemasungan hak-hak asasi dalam kaitan berpendapat. Siapapun yang lantang suaranya dalam mengkritisi rezim tinggal tunggun waktu: dikiriminalisasi atau dibantai. Kasus yang demikian telanjang kita saksikan pada perlakuan rezim terhadap Habibi Rizieq Shihab (HRS). Berhasil dikriminalisasi, tapi gagal dibantai. Namun demikian, 6 lasykar pengawalnya harus meregang nyawa. Itulah peristiwa biadab pada 7 Desember, sekitar jam 01:30, 2020, di Km. 50 toll Cawang – Cikampek. Nasib naas (pembantaian) itu diduga kuat juga menimpa pada kritikus Rizal Ramli (RR).

Tidak hanya itu pelumpuhan hak asasi itu. Melalui pengesahan UU Omnibus Law (OL), rezim juga sejatinya “membantai” hak sosial-ekonomi masyarakat pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga dan pelaku ekonomi kelas menengah ke bawah. Bahkan, UU OL juga meloyokan hak-hak dan kewenangan pemerintahan daerah (Pemda). Dan pemaksaan UU OL sejatinya merupakan kelakuan kekuasaan yang lebih mengendepankan kepentingan oligarki dibanding kepentingan masyarakat. Panorama UU OL mencerminkan tiadanya empati kepada rakyat dan cita-cita luhur negara, yakni kemakmuran bagi seluruh rakyat secara berkeadilan.

Tentu, akan bermunculan kasus “penodaan” rezim kepada rakyat jika dirinci lebih detail. Yang menarik untuk kita kritisi adalah penjebolan benteng Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi “karpet merah” kepada putera “mahkota” sehingga bisa masuk dalam kontestasi pemilihan presiden. Putusan yang mengakomodasi “anak haram konstitusi” tak mungkin terjadi tanpa cawe-cawe istana, ipar Ketua MK aktif saat itu: Anwar Usman (AU).

Yang perlu kita catat, persoalan pelanggaran etik yang cukup berat ini tidak terhenti pada wilayah MK. Tapi, menjadi jalan menuju embrio desain pembangunan politik dinasti. Semakin jelas-jelas penabrakannya secara konstitusi ketika kita melihat motif besar politik dinasti yang dibangun. Yaitu upaya memperpanjang kekuasaan incumbent, yang sudah berkuasa dua periode. Niat ini jelaslah bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Karenanya, niat dan atau manuver politik yang mengarah pada perpanjangan masa jabatan presiden sejatinya merupakan tindakan terencana melanggar konstitusi.

Sejarah mencatat, Pasal 7 UUD 1945, pernah menorehkan sejarah “hitam”, karena tiadanya pembatasan masa jabatan, meski berdalih “dapat dipilih kembali” oleh MPR setelah habis periodenya. Sejarah hitam inilah yang mendorong gerakan reformasi dan berdampak pada keberakhiran pemimpin Orde Baru. Anehnya, rezim now berusaha mengotak-atik Pasal 7 UUD 1945 itu, meski – karena kegagalan menuvernya – kini dia hadirkan putera sulungnya. Dan inilah embriotik politik dinasti, yang sejatinya mengkhianati cita-cita dan amanat reformasi.

Jika kita cermati secara komparatif, politik dinasti is okay. Setiap keluarga berhak untuk menentukan pilihan hidupnya, di antaranya politik. Tapi, haruslah melalui prosedur normal. Bukan dengan cara menabrak kanan-kiri yang merusak sendi-sendi fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara, politik dinasti yang dirancang rezim now masa bodoh dengan aturan hukum dan etika. Inilah yang tak boleh dibiarkan.

Yang menarik untuk dicatat lagi, KPU meloloskan pendaftaran Gibran sebagai cawapres, padahal ketentuan tentang batas usia minimal 40 tahun belum direvisi. Maka, KPU – sebagai bagian dari pintu pertama menuju penyelenggara negara pemeritahan – membiarkan pelanggaran UU Politik itu sendiri (No. 7 Tahun 2017) dan sumber hukumnya (UUD 1945). Pelolosan KPU atas pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo membuat “anak haram konstitusi” ini melenggang dalam kontestasi pilpres. Meski kini, Komite Etik KPU telah memutus Hasyim Asy`ari telah terbukti melanggar etika, namun proses politik kecawapresan Gibran masih berjalan efektif. Implikasinya sangat jauh dan destruktif bagi persoalan politik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Fakta di lapangan menujukkan, Istana benar-benar “cawe-cawe” untuk memenangkan pasangan 02. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, ia menunjukkan tindakan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon (paslon). Poko`e, paslon 02 harus menang, apapun caranya. Instruksi politik yang sarat dengan nuansa moral hazard ini mendorong sikap dan tindakan politik represif aparatur negara (TNI, kepolisian dan aparatur sipil negara (ASN).

Ketikdaknentralan TNI, POLRI, ASN sungguh serius dalam persoalan demokrasi. Prinsip kebebasan bagi setiap pemilih diganggu dengan aneka tindakan, di antaranya intimidasi, pelanggaran pemasangan peraga kampanye, pencabutan izin kampanye paslon lain. Bahkan, kesiapan taktis untuk mencuangan hasil suara dengan diawali memasukkan sekitar 52 juta pemilih siluman. Yang meriskankan adalah, atas nama kekuasaan yang ada di tangannya, ia – secara abuse of power – sengaja menggelontorkan dana APBN untuk sektor bantuan sosial tanpa menggunakan instrumen birokrasi (Kementerian Sosial dan Dinas-dinas Sosial) di seluruh jenjang. Pendistribusian bansos yang lebih dari Rp 400 trilyun itu – secara sengaja – disertai stiker Paslon 02 itu. Seolah, bansos darinya, bukan dari negara. Terjadi manipulasi yang terang-terangan dalam hal distribusi bansos. Bansos sebagai hak rakyat, tapi diberikan sebagai charitas paslon tersebut.

Abuse of power dalam kaitan alokasi APBN untuk bansos sungguh keterlaluan. Hal ini bukan hanya dampak distruktifnya dalam kancah politik pembodohan, tapi makin memperdalam jurang kemiskinan. Tanpa ada rasa risi atau malu, rezim berkuasa saat ini terus menancapkan gasnya. Agar kekuasaan tergapai, tanpa memikirkan nasib negara dan bangsa ke depan.

Kejahatan politik yang super biadab itu memang harus dihadang. Dan masyarakat kampus di seantrero Nisantara sudah menggemuruhkan sikapnya. Kritis dan tegas. Akankah rezim merespon positif-konstruktif? Belum terlihat responsinya. Tapi, mencermati “gas pol” yang dilakukan menunjukkan, dia memang RAI GEDHEK bin nDABLEG. Tinggal rakyat menghitung cara yang paling tepat untuk menghadapi manusia ndableg itu. Yakinlah, Allah punya cara. Boleh jadi, akan “di-Mustafa Kemal Attatruk-kan atau “di-Ariel Sharon-kan” di akhir hidupnya. Pembalasan Allah jauh lebih dahsyat.

Bekasi, 05 Februari 2024

Penulis: analis politik